首批国家级非物质文化遗产:武夷山武夷岩茶(大红袍)传统制作技艺

国务院国发[2006]18号文件公布中华人民共和国文化部确定的第一批国家级非物质文化遗产名录(the first batch of nation-class non-material cultural heritage in China ,National Intangible Cultural Heritage) 共计518项,福建武夷山市武夷岩茶(大红袍)制作技艺[Wu Yi tea (dahongpao) traditional manufacture craft and custom)](序号:413;编号Ⅷ—63)入选"传统手工技艺"项目,成为首批唯一的茶类国家级非物质文化遗产.

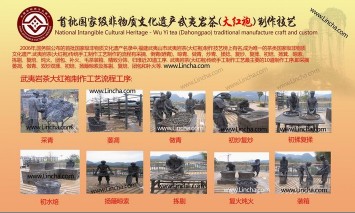

作为传统手工技艺的国家级非物质文化遗产,武夷岩茶(大红袍)传统制作技艺Wu Yi tea (dahongpao) traditional manufacture craft and custom源于明末,成于清初.武夷岩茶(大红袍)制作工艺流程共有10道工序,即采摘、萎凋、做青、双炒双揉、初焙、扬簸晾索及拣剔、复焙、团包和补火,期间经历了千余年历史的技艺传承.武夷岩茶(大红袍)既有绿茶的清香、红茶的甘醇,又独具“岩骨花香”的乌龙茶神韵.大红袍“活、甘、清、香”的滋味与它的品种有关,更与它自古以来独一无二的制作工艺有关.已故的茶界泰斗陈椽先生更评价它是“全世界最先进的制作技术,无与伦比,值得中国人民雄视世界”.

2006年,国务院公布的首批国家级非物质文化遗产名录中,福建武夷山市武夷岩茶(大红袍)制作技艺榜上有名,成为唯一的茶类国家级非物质文化遗产.武夷岩茶(大红袍)传统手工制作工艺制作的流程有采摘、倒青(晒青)、晾青、做青、炒青、揉捻、复炒、复揉、初焙、扬箕、晾索、拣剔、复焙、炖火、团包、补火、毛茶装箱、精致分筛、归堆近20道工序. 武夷岩茶(大红袍)传统手工制作工艺最主要的10道制作工序,即采摘、萎凋、做青、双炒双揉、初焙、扬簸晾索及拣剔、复焙、团包和补火等.

2006年5月25日,文化部部长孙家正在新闻发布会上宣布了首批国家非物质文化遗产保护名单(the first batch of nation-class non-material cultural heritage in China,National Intangible Cultural Heritage)),武夷山榜上有名,武夷岩茶(大红袍)传统制作技艺([WuYi tea (dahongpao) traditional manufacture craft and custom])成为首批国家非物质文化遗产,这是全国唯一因茶进入的国家非物质文化遗产.

全国共有1315个项目向文化部申报首批非物质文化遗产,经过广泛征求意见、专家论证、媒体公示,最后由国务院批准确定518项,在这众多的项目中,武夷山市申报的《武夷岩茶(大红袍)传统制作技艺》是唯一茶类的国家非物质文化遗产(National Intangible Cultural Heritage).武夷山是中国著名的茶文化艺术之乡,是世界红茶、乌龙茶的发源地,武夷岩茶是在传承了绿茶、红茶制作的科学精华基础上出新,继承了绿茶的清香、红茶的甘醇,又独具“岩骨花香”的武夷乌龙茶神韵,其制作工艺、技能具有科考、科研价值,主要分萎凋、做青、双炒双揉、炖火等步骤,期间经历了千余年历史,形成了具有卓越高超技能和鲜明地方特色的一整套完整的非物质文化遗产.

大红袍传统制作技艺([Wu Yi tea (dahongpao) traditional manufacture craft and custom)被评为首批国家级非物质文化遗产,取决于几个原因:

武夷岩茶(大红袍)传统制作技艺的不可复制性

大红袍手工制茶技艺的非物质文化内涵,重点在于其不可复制性,如 “看青做青,看天做青”、“两晒两晾”、“低温久烘”等,这些技艺依赖于大红袍独特的生长环境与原料的地域性,与武夷山脉地理地貌、以及特殊的土性是分不开的,在武夷山区域外无法应用.

武夷岩茶(大红袍)传统制作技艺纯手工制茶的复杂性

大红袍的传统制作技艺萌芽于16世纪,茶农在漫长的制茶过程中总结创造出独特的手工制作工艺,是现代机械无法完整替代的,全凭人工实践经验、现场感觉来进行手工操作.大红袍属于半发酵茶,与其他茶类相比,制作工艺更加繁杂,每道工序对茶的品质都有重要影响,因此需要特别讲究.

武夷岩茶(大红袍)传统制作技艺传承的不确定性

在武夷山,从事茶叶生产制作的人口约有4万,其中,栽种制作“大红袍”的只占到百分之六七,大约不到3000人.而且大红袍传统制作技艺的传承,需要长年累月经验的积累和几十年如一日的恒心,年轻人大都不愿尝试.现在传统大红袍的一线制茶工人多在60岁上下,面临着断代的危险,这也是大红袍制作技艺能成为国家非物质文化遗产(National Intangible Cultural Heritage)的重要原因之一.

武夷岩茶(大红袍)传统制作技艺入选后,国家将有资金和政策对这些文化遗产进行保护以及抢救,武夷山市政府大力保护武夷岩茶(大红袍)制作技艺,2002年,武夷岩茶被国家确认为“地理标志保护产品”,“2003年武夷山成为中国茶文化艺术之乡”,2006年,武夷岩茶大红袍传统制作制艺[Wu Yi tea (dahongpao) traditional manufacture craft and custom]又被列为国家级非物质文化遗产,2007年9月,武夷岩茶大红袍传统制作制艺[Wu Yi tea (dahongpao) traditional manufacture craft and custom]代表中国乌龙茶向联合国申报世界非物质文化遗产.http://www.lincha.com/chinese-tea/non-material-cultural-heritage-大红袍-dahongpao-427.shtml

2007年,武夷山公布了张天福、姚月明、陈德华等20多位传承人代表,使武夷岩茶传统制作技艺后继有人,并制定实施了《武夷岩茶大红袍制作技艺传承人管理办法》,在实行国家原产地域产品保护的同时,对具有丰富经验、身怀“绝技”的老制茶师进行专访,建立个人档案,对他们的健康状况采取相应的保健措施.对武夷岩茶制作工艺以及相关的历史的,当代的资料文献进行收集、整理、保存,实施了对武夷山“中国茶文化艺术之乡”原生态文化景观的保护.进一步挖掘了与传统技艺相关的茶艺、喊山、祭茶、斗茶、茶王赛等习俗活动.实施了对武夷岩茶传统制作工艺、传统制茶器具、传统制茶作坊、武夷岩茶主产区古代茶作坊、下梅“景隆号”茶庄焙坊、天心永乐茶坊及慧苑寺老茶厂遗存修复和保护档案.

武夷山还严格执行国家颁布的武夷岩茶大红袍制作质量标准和国家工商总局规定的加强大红袍证明商标管理使用,执行有关质量的监督和检测,通过对这些法规、条例的执行,确保传统工艺技能的传承和进一步保护.整合全市的茶叶科研机构,以武夷山市茶叶科学研究所为主,建立发展各种科研专业机构,为民办为主,在传承发展基础上不断创新发展.同时,通过整合品牌,加速茶业产业化和与它相应的机械化制作,注重传统工艺技能和传承应用使之相得益彰,让传统工艺与机械化先进技术相辅相成,以积极的态度加以保护,使传统工艺得到传承延续.

附:首批国家级非物质文化遗产名录武夷岩茶(大红袍)制作技艺传承人:刘宝顺、陈孝文、王国兴、刘峰、陈德华、叶启桐、王顺明、吴宗燕、黄圣亮、游玉琼、刘国英、苏炳溪

上一个:福建大田大方广茶业有限公司(江山美人茶,品牌:江山美人)

下一个:永春佛手(Yongchun finger citron tea)

最新产品

最新资讯

- 武夷山小楼莲花茶会所里的"枫香兰韵肉桂茶" 2013-07-01

- 武夷山市钦品茶业有限公司(品牌:钦品) 2013-03-21

- “国八条”颁布,高档礼品茶销量下滑,市场更亲民 2013-03-02

- 遇林亭·观茶器建盏 2013-01-01